КОНТАКТЫ

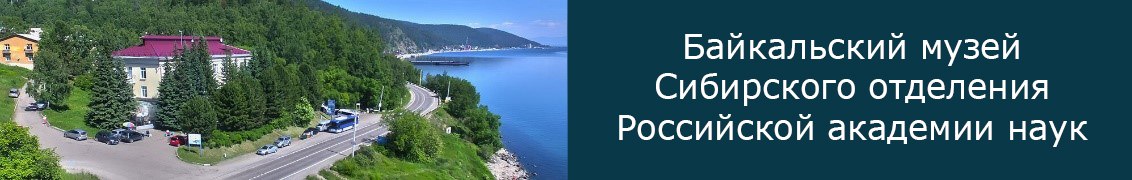

Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, пос. Листвянка, ул. Академическая, 1

Проезд: из Иркутска добраться до Байкальского музея можно с Автовокзала, а также с Центрального рынка г. Иркутска. С автовокзала можно уехать автобусом или маршрутным такси.

Телефон/ Факс: 8 (3952) 45-31-45

Адрес электронной почты: bm@isc.irk.ru

Сайт: http://bm.isc.irk.ru

Администрация:

Купчинский Александр Борисович - директор Байкальского музея, кандидат биологических наук; E-mail: albor67@mail.ru

Минчева Елена Вячеславовна – заместитель директора по науке, кандидат биологических наук; E-mail: e.mincheva2023@gmail.com

Зайцева Елена Петровна – ученый секретарь, кандидат биологических наук; E-mail: e_zayaz@mail.ru

ИСТОРИЯ

Систематические исследования гидрологии, флоры и фауны озера Байкал и формирование байкальских коллекций были начаты российскими учеными Бенидиктом Дыбовским и Виктором Годлевским с 1867 г. Исследования продолжались (с перерывами на экспедиции в другие регионы России) до 1875 г.

Через 25 лет на Байкале появился первый исследовательский отряд под руководством профессора Киевского университета Алексея Алексеевича Коротнева, который работал на озере 3 года (1900-1902 гг.) и получил уникальные данные о промысле байкальской нерпы, ихтиофауне озера и рыбном промысле.

В 1916 году при Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге была учреждена специальная «Комиссия по изучению озера Байкала» (КИБ), которая провела экспедицию на Байкале. Экспедицией руководил Виталий Чеславович Дорогостайский.

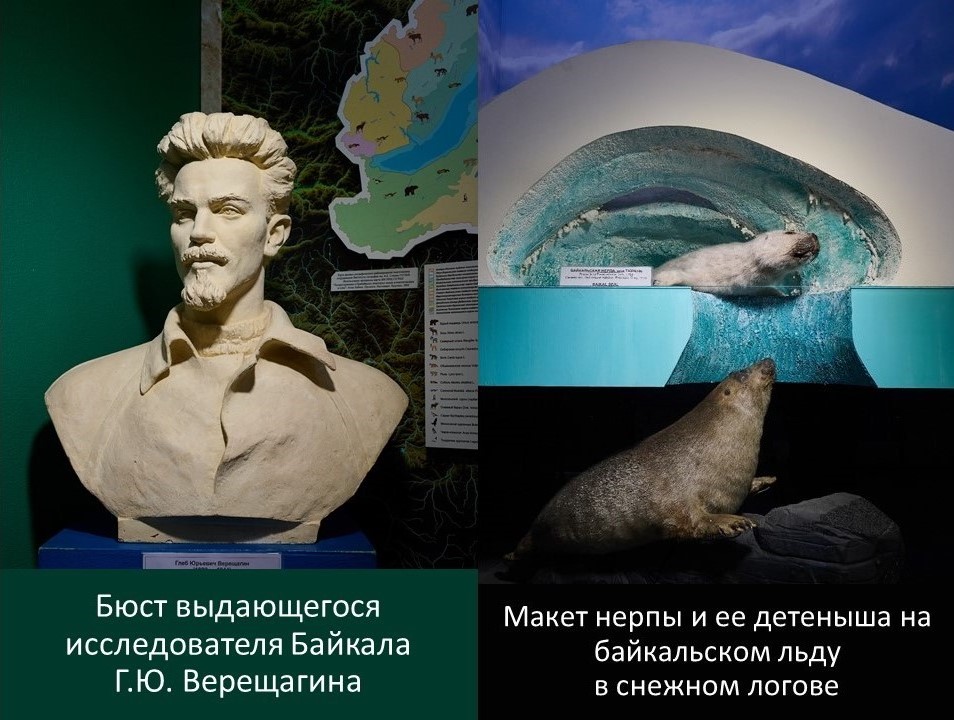

После длительного перерыва, связанного с революцией и гражданской войной в России, с 1925 г. по 1930 г. Байкальская экспедиция под руководством известного лимнолога к.б.н. Глеба Юрьевича Верещагина, к тому времени учёного секретаря Комиссии Академии наук по изучению озера Байкал, ежегодно выезжала на Байкал и обследовала особенности гидрохимии, гидрологии и гидробиологии основных районов водоема.

В 1928 г. Президиум Академии наук СССР преобразовал Байкальскую экспедицию в стационарное учреждение — Байкальскую лимнологическую станцию, которая вначале базировалась в поселке Маритуй, а в 1930 г. была перенесена в поселок Лиственичное. Первые научно-популярные лекции-экскурсии о Байкале и его обитателях проводили для населения научные сотрудники станции, используя для показа биологические пробы рыб, ракообразных и других обитателей озера – объекты своих исследований. Систематические научные экспедиции на Байкал под руководством Г.Ю. Верещагина продолжались до 1944 г. В 1944 г. директором Байкальской лимнологической станции был назначен к.б.н. Дмитрий Николаевич Талиев – один из известнейших в мире ихтиологов.

В 1954 г. начальником Байкальской лимнологической станции был назначен молодой ученый к.б.н. Григорий Иванович Галазий. По его инициативе и при непосредственном участии в 1961 г. станция была реорганизована в Лимнологический институт Сибирского отделения АН СССР. В здании была предусмотрена площадь для экспозиции объектов исследований озера Байкал.

Музеевед и учёный Николай Павлович Ладейщиков вместе с коллективом учёных института составил тематико-экспозиционный план музейной экспозиции о Байкале, получивший высокую оценку на Президиуме АН СССР. В 1987 г. из Лимнологического института административно был выделен Байкальский экологический музей, который до 1993 г. возглавлял член корр. АН СССР Григорий Иванович Галазий.

2 июля 1993 г. Президиум Сибирского отделения РАН, понимая значение Музея как центра сосредоточения и хранения материальных свидетельств и научных знаний о Байкале, выделил Байкальский музей из состава Лимнологического института в самостоятельное учреждение, передав ему здание Лимнологического института в поселке Листвянка на Байкале. Лимнологический институт переехал в новое здание, построенное в Академгородке г. Иркутска. С 1993 г. по 2017 г. Байкальский музей возглавлял к.г.н. исследователь-подводник Владимир Абрамович Фиалков. С 2018 г. Байкальским музеем СО РАН руководит к.б.н. исследователь-подводник Александр Борисович Купчинский.

Основное направление работы Музея: сбор, хранение, популяризация и экспонирование сведений и объектов, характеризующих уникальное природное образование – озеро Байкал.

В Байкальском музее СО РАН для научных, научно-образовательных и просветительских целей создана объемная аквариумная установка, уникальность которой состоит в том, что она является частью природного водоема, озера Байкал.

С 2008 г. в Музее работает ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. При музее создана региональная Летняя школа, в течение учебного года сотрудники Музея ведут тематические занятия по экологии и байкаловедению.

Байкальский музей СО РАН находится на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, он привлекает внимание всех приезжающих в Сибирь и на Байкал, входит в список российских и международных туристических маршрутов.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД В МУЗЕЙНОМ СОБРАНИИ БМ СО РАН

Среди музейных коллекций (групп хранения) в музейном фонде БМ СО РАН есть фотографии, негативы, письма, иные документы, связанные с именами исследователей Байкала и историей байкальских экспедиций, которые вместе составляют документальный фонд. Документальный фонд на 2024 г. состоял из 521 единицы хранения. Работа над негативами и документами на бумажной основе продолжается. Все зарегистрированные в Основном фонде музея документы поставлены на учет в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, где с ними можно познакомиться.

Среди самых ценных музейных предметов документального фонда: стеклянные негативы из собрания Г.Ю. Верещагина, на которых отражена история байкальских экспедиций 1916 и 1925-1930 гг., оригиналы фотографий и документы Ф.К. Дриженко, оригиналы фотографий спуска на воду ледокола «Байкал», письма и открытки Г.Ю. Верещагина, письма из блокадного Ленинграда байкальского ихтиолога Д.Н. Талиева, документы военного времени об участии в Великой Отечественной войне ихтиолога Е.А. Корякова.

Основными экспозициями Байкальского музея ИНЦ СО РАН являются:

СОСТАВ ФОНДОВ

Фонды Музея делятся на экспозиционные и научные.

Научные коллекции содержатся в отдельном помещении, влажные препараты в шкафах, гербарий и сухие препараты (на предметных стеклах) в соответствующих коробках. Всего в фондах Музея укомплектовано 9 типов коллекций: коллекция гидробионтов, рыб, паразитов рыб, чешуи байкальского омуля, препаратов современных водорослей, ископаемых водорослей, монографических описаний водорослей, вредителей хвойных и лиственных пород, гербарий высших растений побережий оз. Байкал. В настоящее время в научных фондах хранится коллекция 5899 видов, насчитывающая 11542 единицы хранения.

Наиболее ценные коллекции байкальских организмов прошлого века: амфиподы (сборы 1949-1959), скелеты бычковых рыб (1933-1953), остракоды (1955-1968), различные виды гидробионтов (1906-1962), Байкальские рыбы, ручейники, амфиподы, моллюски, паразиты рыб, изоподы, губки, гербарий высших растений Байкальского региона, водоросли Байкало-Ангаро-Енисейского региона, их препараты (1993- 2006).

Основными экспозициями Байкальского музея ИНЦ СО РАН являются:

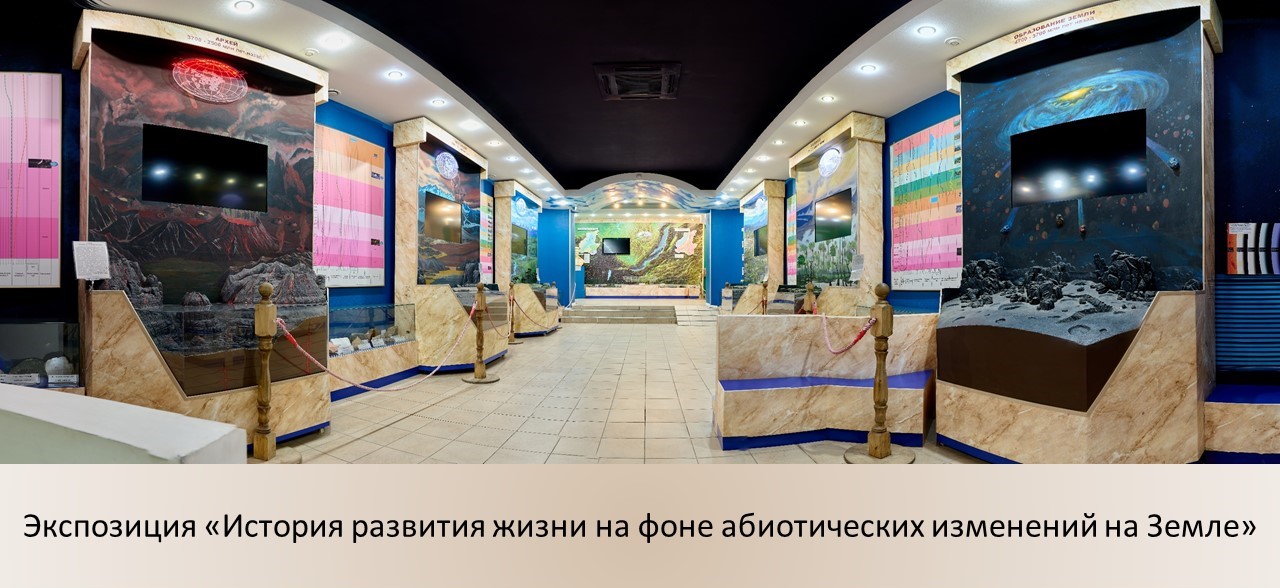

- «РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ АБИОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ»

- «АКВАРИУМНЫЙ КОМПЛЕКС»

- «НЕРПА ОН-ЛАЙН»

- «ЖИВОЙ МИР БАЙКАЛА ПОД МИКРОСКОПОМ»

- «ВИРТУАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

- «ДЕНДРОПАРК»

- «ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЙКАЛА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

- МЕМОРИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ОБИТАЕМЫЙ АППАРАТ ПАЙСИС XI»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ БИБЛИОТЕКИ БАЙКАЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

В составе библиотеки Байкальского музея имеется документальное собрание, состоящее из 3-х фондов:

- Фонд 1 – фотоархив Л.Н. Тюлиной (72 альбома (1929 листов/5658 фотоснимков/ 2028 фотокадров) за 1955-1988 гг.;

- Фонд 2 – фотоархив Брюхоненко (416 ед. хр. - негативов)

- Фонд 3 – фонд печатных вариантов статей с правками авторов ученых-байкаловедов (рукописи статей, печатные тексты с правками авторов) – 2178 ед. хр.

Фонды архива освещают развитие поселка Листвянка, судоходство на Байкале, исследование озера, жизнь и работу коллектива научных работников.

БАЗЫ ДАННЫХ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ БАЙКАЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН